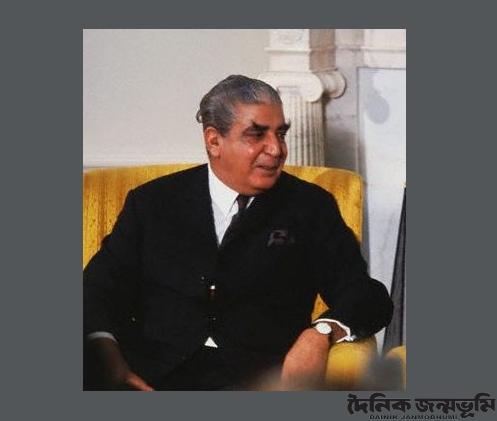

বাঙালি জনতার চাপে ইয়াহিয়া খান জরুরি অবস্থা জারি করেন

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : স্নায়ুযুদ্ধের সমাপ্তির পূর্বে সামরিক শাসন ছিল বিশ্ব রাজনীতিতে একটি অনিবার্য বাস্তবতা। স্নায়ু যুদ্ধোত্তর রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপের প্রবণতা অনেকটা কমে গেলেও, তা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় নি। এখনও আফ্রো-এশিয়ার অনেক দেশেই সামরিক শাসনের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। সামরিক বাহিনী কোনো কোনো দেশে প্রত্যক্ষভাবে শাসন না করলেও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করছে। দুটো কারণে সামরিক বাহিনীর প্রভাব স্নায়ুযুদ্ধকালীন অবস্থা থেকে দুর্বল হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। প্রথমত, পৃথিবীর প্রায় প্রতি প্রান্তে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে; দ্বিতীয়ত, উন্নয়নশীল বহুদেশের সামরিক বাহিনী জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপের স্বরূপ অন্বেষায় অবশ্যই আমাদের স্বাধীনতাপূর্ব যুগে ফিরে তাকাতে হবে। বাংলাদেশের সামরিক শাসন অধিকাংশ সময় পাকিস্তানি ধারায় পরিচালিত হয়েছে। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের পর সদ্য স্বাধীন পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন জারী হয় ১৯৫৩ সালে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে। আহমদিয়া সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণার দাবিকে কেন্দ্র করে পাঞ্জাবের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে গভর্নর মিয়া মমতাজ দৌলতানা সামরিক আইন জারী করেন। রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ পরবর্তীতে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে। এ কে ফজলুল হক পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ফজলুল হক পূর্ববাংলাকে স্বাধীন করার বিষয়ে প্রকাশ্যে বক্তব্য দিলে প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা সচিব মেজর জেনারেল ইস্কান্দর মির্যাকে ১৯৫৪ সালের মে মাসে পূর্ব বাংলার বেসামরিক প্রশাসনের দায়িত্বভার অর্পন করেন। ইস্কান্দর মির্যাকে সরিয়ে সামরিক বাহিনীর প্রধান আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন।

পাকিস্তানের গোড়ার দিকে রাজনৈতিক নেতৃত্বের দেশ পরিচালনার ব্যর্থতা থেকেই সম্ভবত সামরিক বাহিনীর উর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দের মধ্যে এই ধারণার জন্ম হয়েছিল যে, পাকিস্তানকে শাসন করার জন্য একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন দরকার এবং এ ধরণের শাসন সামরিক বাহিনীই নিশ্চিত করতে পারে। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন পাকিস্তানের দুই প্রদেশের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট ব্যবধান তৈরি করে। সে সমস্যা থেকেই সম্ভবত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসনে সামরিক হস্তক্ষেপ সংঘটিত হয়।

জেনারেল আইয়ুব খান দীর্ঘ সময় পাকিস্তানের শাসন কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত থাকেন। আইয়ুবের রাজনীতিতে যোগদানের নেপথ্যে যে শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ব্যবস্থার দুর্বলতা কারণ হিসেবে কাজ করেছে তা নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভাবিত সিয়াটো ও সেন্টো চুক্তিতে পাকিস্তানের যোগদানের ক্ষেত্রে আইয়ুবের নেতৃত্ব প্রদান মার্কিন স্বার্থের অনুকুলে ভূমিকা রাখে। আইয়ুবের এই ভূমিকার কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাঁর সামরিক শাসনকে সমর্থন করে। কমিউনিজমের বিস্তার রোধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত মিত্র হিসেবে আইয়ুব দীর্ঘ সময় ধরে তার ভূমিকা অব্যাহত রাখেন।

পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত বৈচিত্র্যকে আইয়ুব খান পাকিস্তানের অখন্ডতার জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচনা করতেন। সম্ভবত সে কারণে পশ্চিম পাকিস্তানকে একটি ইউনিটে পরিণত করা হয়। পশ্চিম এবং পূর্ব পাকিস্তানকে একত্রে শাসন করার জন্য তিনি একজন রাষ্ট্রপতির অধীনে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের ধারণা তুলে ধরেন। জেনারেল আইয়ুব তাঁর শাসনকার্যে বৈধতা প্রদানের জন্য দু’টি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রবর্তন করেন। এর প্রথমটি হচ্ছে মৌলিক গণতন্ত্র নামে একটি চারস্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান। এর লক্ষ্য ছিল বহুবিধ; প্রথমত, গ্রামীন জনগোষ্ঠীকে সঞ্চালিত করা, দ্বিতীয়ত, উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা এবং স্থানীয় শাসনে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। মৌলিক গণতন্ত্রে এ সকল কর্মকান্ড অন্তর্ভূক্ত থাকলেও এর চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রপতি এবং জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের লক্ষ্যে কাজ করা।

জেনারেল আইয়ুব রাজনীতিবিদদের পছন্দ করতেন না। তাই তাদের নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনি The Elective Bodies Disqualification Ordinance (EBDO) জারী করেন। এর মাধ্যমে তিনি রাজনীতিবিদদের আট বছরের জন্য রাজনীতি থেকে বিরত রাখার বিধান অন্তর্ভুক্ত করেন। রাজনীতিবিদদের প্রতি আইয়ুবের অনাগ্রহের কারণেই তিনি তার প্রথম কেবিনেটে কোনো রাজনীতিবিদকে অন্তর্ভুক্ত করেন নি।

আইয়ুবের অর্থনৈতিক উন্নয়ন দর্শনের মূল কথা ছিল একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীনে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং কৃষি, শিল্প প্রতিটি ক্ষেত্রে এই অর্জনকে অব্যাহত রাখা। এই নীতির বাস্তবায়নের ফলে সম্পদের বিনিয়োগ প্রথমেই করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে, কারণ পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল বেশি। আর অর্থনৈতিক অবকাঠামোগত দুর্বলতা এবং রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে পূর্ব পাকিস্তান থেকে এই প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল খুবই কম। তা ছাড়া উন্নয়নের অবকাঠামো ছিল এখানে প্রায় অনুপস্থিত।

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানি শাসনামলে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসন কাঠামোতে বাঙালিদের সমান অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। বিশেষ করে সামরিক বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের সীমিত অংশগ্রহণের ফলে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রগুলোতে বাঙালিদের অবস্থান খুবই দূর্বল হয়ে পড়ে। এমনকি পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ঐক্যের মাধ্যম হিসেবে ইসলামকে ব্যবহার করার কৌশলটিও ব্যর্থ হয়।

আইয়ুবের উন্নয়ন নীতির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল ব্যবসায়ী শিল্পপতি শ্রেণীকে উৎসাহিত করে তাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বাহন হিসেবে গড়ে তোলা। তিনি যে সকল বড় শিল্পপতিদের উৎসাহিত করেন তারা ছিলেন ব্যবসায়ী সম্প্রদায় মেমন, বোহরা এবং চিনিওটি-এর সদস্য। এই ব্যবসায়ী গ্রুপ ব্যক্তিগত এবং কর্পোরেট খাতে ৩৫ শতাংশ বিনিয়োগের অংশীদার ছিল। ব্যবসায়ী পুঁজিবাদকে সহায়তার জন্য আইয়ুব শিল্প নীতিমালার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের পরিধি সীমিত রেখে ব্যক্তিখাতে বিকাশের মাধ্যমে শিল্পায়নে উদ্যোগী হন।

১৯৫১ থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে আইয়ুব সামরিক বাহিনীর প্রধান হিসেবে তার অবস্থানকে সুসংহত করেন। ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে সামরিক সরকারের প্রধান হয়ে তিনি তার অবস্থানকে সংহত করতে আমলাতন্ত্রের ক্ষমতাকে খর্ব করেন। করাচীভিত্তিক পুঁজিপতিদের ক্ষমতাকে দুর্বল করার জন্য রাষ্ট্রীয় সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে পাঞ্জাবভিত্তিক নতুন পুঁজিপতি শ্রেণী গড়ে তুলেন। ভূমি মালিকদের একটি অংশকে তার পক্ষে নিয়ে এসে পাকিস্তানের রাজনীতিতে ক্ষমতার মেরুকরণের মাধ্যমে নিজের অবস্থানকে সুসংহত করেন। অন্যদিকে সম্পদের বন্টন এবং উন্নয়ন ব্যয়ের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের উপর বৈষম্য করা হয়। পাকিস্তানের দুই অংশকে ঐক্যবদ্ধ রাখার ক্ষেত্রে ইসলামের ব্যবহার বিপরীত ফল নিয়ে এসেছিল। আইয়ুবের শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক আন্দোলনের দাবি ছিল সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনরায় চালু করা এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন শুরু হয় যার ভিত্তি ছিল ১৯৬৬ সালে প্রণীত ছয় দফা। এই ৬ দফার মূল ভিত্তি ছিল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং পররাষ্ট্র নীতিতে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য অধিকতর স্বায়ত্তশাসন। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৯৬৮ সালের শেষদিকে এবং ১৯৬৯ সালের প্রথমদিকে পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিস্ফোরণ ঘটে। এই আন্দোলন দমনে ব্যর্থ হয়ে তিনি ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।

ইয়াহিয়ার সামরিক শাসনের লক্ষ্য ছিল বিদ্যমান শাসনব্যবস্থাকে রক্ষা করা। কারণ পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন একদিকে সামরিক বাহিনীর মর্যাদা এবং অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের উপর পাঞ্জাবীদের নিয়ন্ত্রণের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করেছিল। পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন মোকাবেলায় তিনি কিছু সমঝোতামূলক নীতি গ্রহণ করেন। তিনি ছাত্রদের জন্য নতুন শিক্ষানীতি এবং শ্রমিকদের জন্য নতুন বেতন স্কেল ঘোষণা করেন। তার দেয়া নতুন বেতন স্কেল পেশাজীবীদের অবস্থার উন্নতি ঘটায়। বাঙালিদের প্রতি সমঝোতার উদ্যোগ হিসেবে তিনি ‘এক ইউনিট’ পদ্ধতি বাতিল করে জাতীয় পরিষদের প্রতিনিধিত্বকে জনসংখ্যা নীতির উপর প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে জাতীয় পরিষদে বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

আইয়ুব রাজনীতিবিদদের প্রতি অনাগ্রহী হলেও ইয়াহিয়া খান রাজনীতিবিদদের গুরুত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হন। তাই তিনি বিবদমান রাজনৈতিক গোষ্ঠীর মাঝে মধ্যস্থতার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে তিনি নিরপেক্ষ ছিলেন না। তার লক্ষ্য ছিল শাসক শ্রেণীর স্বার্থকে রক্ষা করা। ইয়াহিয়া একটি সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসে জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন ঘোষণা করেন এবং নির্বাচনী কর্মকান্ড পরিচালনা সহজতর করার জন্য ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে রাজনৈতিক কর্মকান্ড শুরুর অনুমতি প্রদান করেন। ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালের মার্চে তাঁর আইনগত কাঠামো আদেশে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সাংবিধানিক ব্যবস্থা তুলে ধরেন। এই দলিলে পাকিস্তানকে একটি গণতান্ত্রিক এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়, এবং প্রদেশগুলোতে সর্বোচ্চ আইনগত প্রশাসনিক এবং আর্থিক ক্ষমতা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। আওয়ামী লীগ ইয়াহিয়ার এই ব্যবস্থা মেনে নিয়ে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে অংশ নেয়। এই নির্বাচনে ৯টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। আওয়ামী লীগ এই নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের ৩০০ আসনের মধ্যে ১৬০টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, আর প্রাদেশিক পরিষদে ৩০০ আসনের মধ্যে ২৮৮ আসনে বিজয়ী হয়। পাকিস্তান পিপল্স পার্টি জাতীয় পরিষদে ৮১টি আসন পায়। এই দল পাঞ্জাবে ১৮০ আসনের মধ্যে ১১৩ এবং করাচীতে ৬০ আসনের মধ্যে ২৮টি আসনে জয়লাভ করে। এই নির্বাচনের ফলে পশ্চিম এবং পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে মেরুকরণ চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা থাকলেও ভুট্টো এবং পিপল্স পার্টি এ ব্যাপারে টালবাহানা শুরু করে। ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকা হয়। কিন্তু ভূট্টো কেন্দ্রের ক্ষমতা শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে হস্তান্তর করতে নারাজ ছিলেন। তিনি এই অধিবেশন বয়কটের হুমকি দেন। তিনি শেখ মুজিবুর রহমানকে ক্ষমতা ভাগাভাগির প্রস্তাব দেন। ভুট্টোর এই প্রস্তাব শেখ মুজিবুর রহমান প্রত্যাখ্যান করেন। ভুট্টোর চাপে ইয়াহিয়া খান ১ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন।

এর প্রতিবাদে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ৭ মার্চের ভাষণে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ১ মার্চ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলনের তীব্রতায় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার কার্যত পূর্ব পাকিস্তানের উপর তাদের কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলে। এই প্রেক্ষাপটে ২৫ মার্চের কালো রাত্রিতে ঢাকার বুকে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরীহ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা লুণ্ঠন ও ধর্ষণে লিপ্ত হয়। সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক সংকটের সমাধান প্রচেষ্টা বাঙালিদের চূড়ান্ত স্বাধীনতার পথে ঠেলে দেয়। এই প্রেক্ষাপটে শেখ মুজিবুর রহমান ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। নয় মাস যুদ্ধের পর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।

স্বাধীনতার পর রাষ্ট্র এবং জাতিগঠন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করলেও বেসামরিক আমলা এবং সামরিক বাহিনীর সদস্যদের পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দুটি অংশের মধ্যে বিভাজন চলমান থাকার ফলে এ দু’টো প্রতিষ্ঠানই অভ্যন্তরীণভাবে দুর্বল রয়ে যায়। পাকিস্তান ফেরত অনেক সিনিয়র আর্মি অফিসারকে গুরুত্বহীন পদে নিয়োগ দেয়া হয়। সামরিক বাহিনীর নৈতিক বল আরও দুর্বল হয়ে যায় যখন সরকার রক্ষী বাহিনী নামে একটি আলাদা প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠন করে। রক্ষীবাহিনীর নিয়োগ এবং প্রশিক্ষণ অব্যাহত গতিতে চলতে থাকলেও সামরিক বাহিনীর সুবিধা প্রদান পিছিয়ে পড়ে। সামরিক বাহিনীর সদস্য সংখ্যা যেখানে ২৬,৫০০ ছিল সেখানে শক্তিশালী প্যারামিলিশিয়ার সংখ্যা ছিল ২৯,০০০। সামরিক বাহিনীর মধ্যে হতাশা আরও বৃদ্ধি পায় যখন চোরাই অস্ত্র এবং দ্রব্যাদি উদ্ধারে সরকার তাদের ব্যবহার করতে থাকে। দু’জন মেজরকে আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে দ্বন্দ্বের কারণে চাকুরি থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। নিয়মিত বাহিনীতে নিয়োগ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়, অথচ রক্ষীবাহিনীর নিয়োগ বৃদ্ধি পায়। সামরিক বাহিনীর প্রতি ক্ষমতাসীন সরকারের বৈরী দৃষ্টিভঙ্গি সামরিক বাহিনীর প্রতিটি স্তরে সরকারের প্রতি ক্ষোভের জন্ম দেয়। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সময়ে বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ মোট জাতীয় ব্যয়ের ১৩ শতাংশ কখনও অতিক্রম করে নি। পরবর্তী ঘটনার ধারাবাহিকতা থেকে এরূপ প্রতীয়মান হয় যে, সামরিক বাহিনীর বিকল্প শক্তি হিসেবে রক্ষীবাহিনী গড়ে তোলা হয় যার লক্ষ্য ছিল সরকার বিরোধীদের নির্মূল করা

আইয়ুব রাজনীতিবিদদের প্রতি অনাগ্রহী হলেও ইয়াহিয়া খান রাজনীতিবিদদের গুরুত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হন। তাই তিনি বিবদমান রাজনৈতিক গোষ্ঠীর মাঝে মধ্যস্থতার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে তিনি নিরপেক্ষ ছিলেন না। তার লক্ষ্য ছিল শাসক শ্রেণীর স্বার্থকে রক্ষা করা। ইয়াহিয়া একটি সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসে জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন ঘোষণা করেন এবং নির্বাচনী কর্মকান্ড পরিচালনা সহজতর করার জন্য ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে রাজনৈতিক কর্মকান্ড শুরুর অনুমতি প্রদান করেন। ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালের মার্চে তাঁর আইনগত কাঠামো আদেশে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সাংবিধানিক ব্যবস্থা তুলে ধরেন। এই দলিলে পাকিস্তানকে একটি গণতান্ত্রিক এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়, এবং প্রদেশগুলোতে সর্বোচ্চ আইনগত প্রশাসনিক এবং আর্থিক ক্ষমতা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। আওয়ামী লীগ ইয়াহিয়ার এই ব্যবস্থা মেনে নিয়ে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে অংশ নেয়। এই নির্বাচনে ৯টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। আওয়ামী লীগ এই নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের ৩০০ আসনের মধ্যে ১৬০টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, আর প্রাদেশিক পরিষদে ৩০০ আসনের মধ্যে ২৮৮ আসনে বিজয়ী হয়। পাকিস্তান পিপল্স পার্টি জাতীয় পরিষদে ৮১টি আসন পায়। এই দল পাঞ্জাবে ১৮০ আসনের মধ্যে ১১৩ এবং করাচীতে ৬০ আসনের মধ্যে ২৮টি আসনে জয়লাভ করে। এই নির্বাচনের ফলে পশ্চিম এবং পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে মেরুকরণ চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা থাকলেও ভুট্টো এবং পিপল্স পার্টি এ ব্যাপারে টালবাহানা শুরু করে। ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকা হয়। কিন্তু ভূট্টো কেন্দ্রের ক্ষমতা শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে হস্তান্তর করতে নারাজ ছিলেন। তিনি এই অধিবেশন বয়কটের হুমকি দেন। তিনি শেখ মুজিবুর রহমানকে ক্ষমতা ভাগাভাগির প্রস্তাব দেন। ভুট্টোর এই প্রস্তাব শেখ মুজিবুর রহমান প্রত্যাখ্যান করেন। ভুট্টোর চাপে ইয়াহিয়া খান ১ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন।

এর প্রতিবাদে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ৭ মার্চের ভাষণে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ১ মার্চ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলনের তীব্রতায় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার কার্যত পূর্ব পাকিস্তানের উপর তাদের কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলে। এই প্রেক্ষাপটে ২৫ মার্চের কালো রাত্রিতে ঢাকার বুকে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরীহ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা লুণ্ঠন ও ধর্ষণে লিপ্ত হয়। সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক সংকটের সমাধান প্রচেষ্টা বাঙালিদের চূড়ান্ত স্বাধীনতার পথে ঠেলে দেয়। এই প্রেক্ষাপটে শেখ মুজিবুর রহমান ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। নয় মাস যুদ্ধের পর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।

স্বাধীনতার পর রাষ্ট্র এবং জাতিগঠন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করলেও বেসামরিক আমলা এবং সামরিক বাহিনীর সদস্যদের পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দুটি অংশের মধ্যে বিভাজন চলমান থাকার ফলে এ দু’টো প্রতিষ্ঠানই অভ্যন্তরীণভাবে দুর্বল রয়ে যায়। পাকিস্তান ফেরত অনেক সিনিয়র আর্মি অফিসারকে গুরুত্বহীন পদে নিয়োগ দেয়া হয়। সামরিক বাহিনীর নৈতিক বল আরও দুর্বল হয়ে যায় যখন সরকার রক্ষী বাহিনী নামে একটি আলাদা প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠন করে। রক্ষীবাহিনীর নিয়োগ এবং প্রশিক্ষণ অব্যাহত থাকে।

ক্ষমতা গ্রহণের পর ইয়াহিয়া খান দুটি প্রকট সমস্যার মুখোমুখি হন। এর একটি হলো, দুই দশকব্যাপী চলমান আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মতো সাংবিধানিক সমস্যা, আর অন্যটি হলো দীর্ঘ এগারো বছর ধরে এক ব্যক্তি শাসিত একটি দেশকে গণতান্ত্রিক দেশে রূপান্তর। ১৯৬৯ সালের ২৮ জুলাই জাতির উদ্দেশ্যে তাঁর প্রদত্ত ভাষণে ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানে সাংবিধানিক সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশ্বাস দেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের অভিযোগ ও ক্ষোভ প্রশমনের লক্ষ্যে তাঁর দৃঢ় সংকল্পের কথা ব্যক্ত করেন। এক্ষেত্রে তাঁর প্রথম বড় ধরনের পদক্ষেপ ছিল প্রতিরক্ষা বাহিনীতে বাঙালিদের কোটা দ্বিগুণ করা। তিনি এক ইউনিট প্রথা বিলোপ করে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোকে ১৯৫৫ সাল পূর্ববর্তী ব্যবস্থায় ফিরিয়ে নেন এবং পূর্ণবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ ও স্বচ্ছ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি প্যারিটি নীতি বাতিল করে আইন পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানীদের অধিকতর সুযোগদানের পদক্ষেপ নেন এবং আশাপোষণ করেন যে, আইন পরিষদে বর্ধিত অংশীদারিত্ব তাদের আঞ্চলিক বঞ্চনার ক্ষোভ কিছুটা হলেও লাঘব করবে। কিন্তু ইয়াহিয়া খানের ঘোষণা ও পদক্ষেপ আসলেই অনেক বিলম্বে আসে এবং এতে করে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যকার রাজনৈতিক বিভেদ বরং আরও ঘনীভূত হয়।

ইয়াহিয়া খান অবশ্য এক বছরের মধ্যে নির্বাচনের সকল আনুষ্ঠানিকতা ও আয়োজন সম্পন্ন করেন। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ (শেখ মুজিবুর রহমান-এর নেতৃত্বে) জাতীয় ও প্রাদেশিক উভয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে। জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাকিস্তান পিপলস পার্টির (জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন) অবস্থান ছিল দ্বিতীয়। কিন্তু ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের হাতে কেন্দ্রীয় শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তিনি ইতোমধ্যে আহূত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ১৯৭১ সালের ১ মার্চ অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। এর প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এসে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন (১৬-২৪ মার্চ)। কিন্তু ইয়াহিয়া খান কোনো সমঝোতায় উপনীত হতে ব্যর্থ হন এবং পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক বিক্ষোভ দমনের জন্য সামরিক বাহিনীকে নিয়োজিত করেন। ‘অপারেশন সার্চলাইট’ নামে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত থেকে সামরিক বাহিনী ব্যাপক গণহত্যা শুরু করে। এরই পরিণতিতে শুরু হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং নয় মাস যুদ্ধের পর অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানের পরাজয়ের দায় অনেকটাই ইয়াহিয়া খানের উপর চাপানো হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যাপক গণবিক্ষোভের ফলে ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা থেকে সরে যেতে বাধ্য হন এবং ১৯৭১ সালের ২০ ডিসেম্বর জুলফিকার আলী ভুট্টোর নিকট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এর স্বল্পকাল পরেই নতুন প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো তাঁর পূর্বসুরীকে গৃহবন্দী করেন। ইয়াহিয়া খান ১৯৮০ সালের ১০ আগস্ট রাওয়ালপিন্ডিতে মৃত্যুবরণ করেন। ১৯১৭-১৯৮০) পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। পাঠান বংশোদ্ভূত আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান ১৯১৭ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি পাঞ্জাবের চাকওয়ালে জন্মগ্রহণ করেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর তিনি সামরিক বাহিনীতে যোগ দেন এবং দেরাদুনে ইন্ডিয়ান মিলিটারি একাডেমী থেকে ১৯৩৯ সালের ১৫ জুলাই কমিশন লাভ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বালুচ রেজিমেন্টের চতুর্থ পদাতিক ডিভিশনের অফিসার হিসেবে তিনি ইরাক, ইতালি ও উত্তর আফ্রিকায় কর্মরত ছিলেন। ১৯৪৭ সালে তিনি কোয়েটায় ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্টাফ কলেজে ইনস্ট্রাক্টর ছিলেন।

ইয়াহিয়া খান ১৯৫১ সালে ব্রিগেডিয়ার পদে উন্নীত হন। তিনি ১৯৫১-৫২ সালে কাশ্মীরে যুদ্ধবিরতি সীমারেখায় নিয়োজিত ১০৫ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ব্রিগেডের কমান্ডার ছিলেন। ১৯৫৪ সালে ডেপুটি চীফ অফ জেনারেল স্টাফ হিসেবে ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট আইউব খান কর্তৃক গঠিত আর্মি প্ল্যানিং বোর্ডের প্রধান নিযুক্ত হন। ১৯৫৭ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত ইয়াহিয়া খান আর্মি চীফ অব স্টাফের দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯৬২-১৯৬৫ সালে একটি পদাতিক বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন। ১৯৬৫ সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মেজর জেনারেল ইয়াহিয়া খান লেফটেন্যান্ট জেনারেল পদে উন্নীত হন এবং ডেপুটি কমান্ডার-ইন-চীফ পদে নিয়োগ লাভ করেন। ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে তাকে আর্মি কমান্ডার-ইন-চীফ নিয়োগ করা হয়। ইয়াহিয়া খান তাঁর দু’জন সিনিয়র সহকর্মীকে ডিঙিয়ে পদোন্নতি লাভ করেন। তিনি প্রেসিডেন্ট আইউব খান কর্তৃক সিতারা-এ পাকিস্তান, হিলাল-এ জুরাত এবং হিলাল-এ পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় খেতাবে ভূষিত হন।

প্রেসিডেন্ট আইউব খানের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে উদ্ভূত উনসত্তুরের গণঅভ্যুত্থান-এর মোকাবিলায় আইউব খান পাকিস্তানের উভয় অংশে প্রকট রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হন এবং ১৯৬৯ সালের ২৪ মার্চ সামরিক বাহিনীর প্রধান ইয়াহিয়া খানের নিকট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন, সংবিধান স্থগিত করেন এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক উভয় পরিষদ বিলুপ্ত ঘোষণা করে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন।

ক্ষমতা গ্রহণের পর ইয়াহিয়া খান দুটি প্রকট সমস্যার মুখোমুখি হন। এর একটি হলো, দুই দশকব্যাপী চলমান আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মতো সাংবিধানিক সমস্যা, আর অন্যটি হলো দীর্ঘ এগারো বছর ধরে এক ব্যক্তি শাসিত একটি দেশকে গণতান্ত্রিক দেশে রূপান্তর। ১৯৬৯ সালের ২৮ জুলাই জাতির উদ্দেশ্যে তাঁর প্রদত্ত ভাষণে ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানে সাংবিধানিক সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশ্বাস দেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের অভিযোগ ও ক্ষোভ প্রশমনের লক্ষ্যে তাঁর দৃঢ় সংকল্পের কথা ব্যক্ত করেন। এক্ষেত্রে তাঁর প্রথম বড় ধরনের পদক্ষেপ ছিল প্রতিরক্ষা বাহিনীতে বাঙালিদের কোটা দ্বিগুণ করা। তিনি এক ইউনিট প্রথা

পরাধীন ব্রিটিশ-ভারত থেকে পাকিস্তানের কালো অধ্যায় পেরিয়ে জন্ম হয় বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের। এই মহান অর্জনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইতিহাসের মোড় ঘোরানো নানা ঘটনা, যার কারিগর হিসেবে কেউ আখ্যায়িত হয়েছেন নায়কের অভিধায়; কেউবা আর্বিভূত হয়েছেন খলনায়কের চরিত্রে। ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে সেসব ঘটনা ও তার নায়ক-খলনায়কদের কার কি ভূমিকা, তাই নিয়েই অধ্যাপক আবু সাইয়িদের গ্রন্থ ‘যেভাবে স্বাধীনতা পেলাম’। সম্প্রতি ভোরের কাগজ প্রকাশন থেকে বের হয়েছে বইটি। এ বই থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রতিদিন কিছু অংশ তুলে ধরা হচ্ছে ভোরের কাগজের পাঠকদের জন্য।

সামরিক চক্র দ্বিধাবিভক্ত হওয়ায় আইয়ুব খান বিদায় নিলেন। সেনাবাহিনীর স্বার্থেই ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা দিলেন। বাংলাদেশে অভ্যুদয়ের পর ইয়াহিয়ার ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়াকে শাসনতন্ত্রবহির্ভূত বলে রায় দেন পাকিস্তানে হাইকোর্ট।

শেখ মুজিব গোলটেবিল বৈঠক পরিত্যাগ করলেন। বললেন, বাংলার মানুষের দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলন চলবে। পূর্ব পাকিস্তান গর্জে উঠল। স্বৈরাচারের পতন চাই। দুঃশাসন দূর হোক। জেনারেল আইয়ুব খান বিদায় নিতে বাধ্য হলেন। কেননা, তার পেছনে তখন সামরিক চক্র দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিল। সেনাবাহিনীর কাঠামোগত ঐক্য ও ক্ষমতার কর্তৃত্ব ধরে রাখার স্বার্থেই ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ প্রধান সেনাপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হয়।

অনলাইন বিভাগীয় সম্পাদক- আলি আবরার , প্রকাশক আসিফ কবীর কর্তৃক জন্মভূমি প্রকাশনী লি: ১১০/২,সাংবাদিক হুমায়ুন কবীর বালু সড়ক, খুলনা থেকে মূদ্রিত ও প্রকাশিত